Time now(令和7年11月-No.2)「“共感”と“共存”」

メニュー

インフォメーション

・診療時間

午前 8 : 30 ~ 12 : 30

午後 14 : 00 ~ 17 : 30

※リハ科のみ午後診察時間は12:50~17:30

・休診日

日曜日・祝日

水曜日午後(リハ科のみ診察)

土曜日午後(リハ科のみ診察)

〒870-1121大分市大字鴛野118番地の1

0570-071277

「“共感”と“共存”」

今回time nowを担当します、透析室の岡本威志です。よろしくお願いいたします。

今年も残すところあとわずかとなり、寒さが日ごとに増してまいりました。どうぞお身体に気をつけてお過ごしください。

2025年、日本で初めての女性総理大臣が誕生しました。高市政権の発足は、単なる政権交代にとどまらず、「多様なリーダーシップのあり方」を社会に問いかける出来事となりました。これまで「リーダー=強く、決断力があり、引っ張る存在」というイメージが強かった一方で、近年では「共感」「対話」「調整」といった、より柔軟で人間的なリーダー像が求められています。高市首相の誕生は、まさにその時代の変化を象徴しているのではないでしょうか。医療や介護の現場においても、“共感型リーダーシップ”の重要性は増しています。上からの指示で動く時代から、チームの意見を取り入れ、個々の状況に寄り添いながら決断するスタイルへと変わりつつあります。現場に求められるのは「聞く力」「調整力」「支える力」です。若手が安心して意見を出せる環境を整え、多職種で情報を共有し、同じ方向を向く。こうした姿勢こそ、現代のリーダーに求められる「共感を軸にしたリーダー像」であるように思います。

この“共感”という視点から、自然に“共存”というテーマも見えてきます。先日、あるテレビ番組で「クマと共存する国」が紹介されていました。アラスカ南部のコディアック島には、世界最大のヒグマ「コディアックブラウンベア」が生息しています。人間とクマが同じ島で互いの領域を尊重し、適度な距離を保ちながら生活している姿が印象的でした。そこには「人間が自然を支配するのではなく、共に生きる」という価値観が根付いています。一方、日本ではクマによる被害が深刻化しています。ここ数年、クマの生息域が人の生活圏に広がり、特に北海道や東北地方では人身被害が相次いでいます。日本に生息するクマは、北海道の「エゾヒグマ」と本州の「ニホンツキノワグマ」の2種類です。かつて九州にもツキノワグマが生息していましたが、環境省は2012年に「九州地域での絶滅」を発表しました。ただ、北九州市に近い山口県下関市では近年も目撃情報が相次いでおり、自然と人との距離が確実に近づいていることを感じます。クマが人里に下りる背景には、シカやイノシシとの食料競争、里山管理の低下、人が捨てたゴミの味を覚えたことなど、人間社会の影響も大きいとされます。しかしクマは森の木の実を食べ、その種を運ぶ“森を育てる存在”でもあります。一方的に排除するのではなく、自然とどのように共存していくのかを考えることが、いま私たちに求められているのかもしれません。

“共存”という考え方は、自然との関係だけでなく、人と人、組織と地域のつながりにも通じます。互いの違いを認め、尊重し合いながら共に生きる社会。高市政権が象徴する“多様性と共感の時代”は、まさにその理想へ向けて、私たち一人ひとりに問いを投げかけているのではないでしょうか。

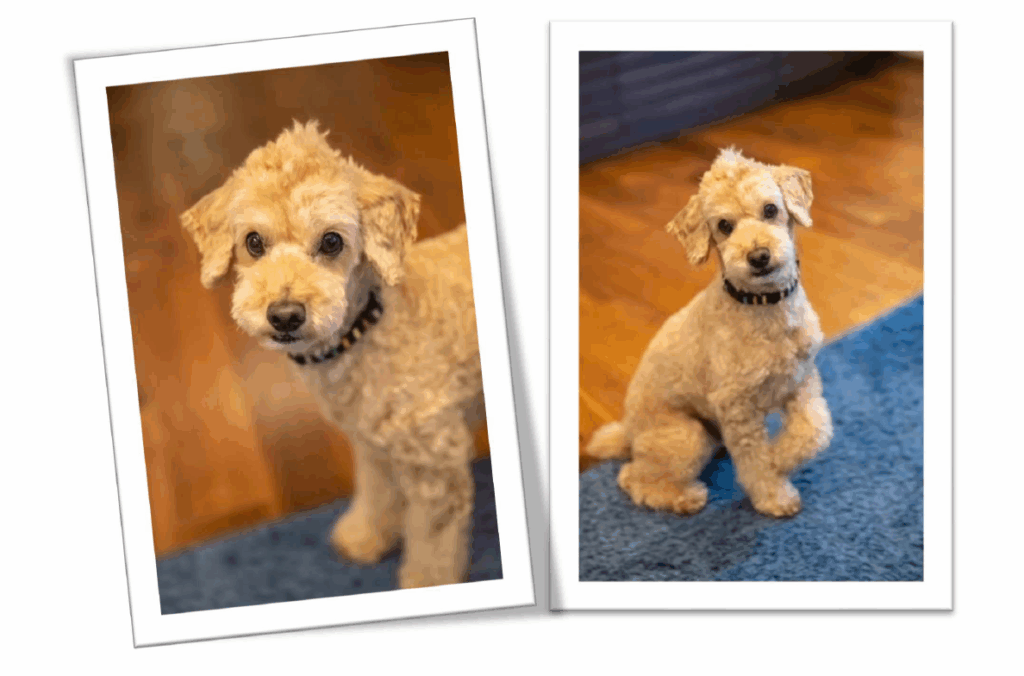

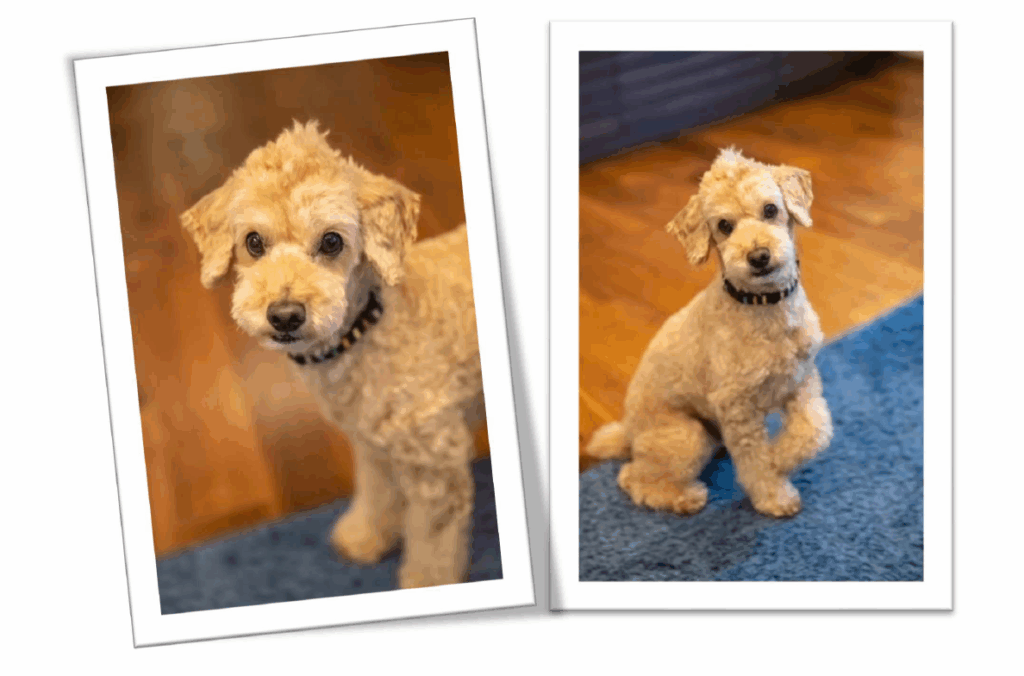

さて、最後に少し私事ですが、我が家の家族の一人であるサブローは、今年9歳を迎えるトイプードルです。穏やかな性格で、家族の中心にいつも静かに寄り添ってくれています。忙しい日々の中でも、サブローのまなざしや仕草に癒され、改めて“共感”や“寄り添う”ことの大切さを感じています。これからも、サブローと共に穏やかな時間を大切に過ごしていきたいと思います。

令和7年11月タイムナウ 臨床工学技士長 岡本威志

「“共感”と“共存”」

今回time nowを担当します、透析室の岡本威志です。よろしくお願いいたします。

今年も残すところあとわずかとなり、寒さが日ごとに増してまいりました。どうぞお身体に気をつけてお過ごしください。

2025年、日本で初めての女性総理大臣が誕生しました。高市政権の発足は、単なる政権交代にとどまらず、「多様なリーダーシップのあり方」を社会に問いかける出来事となりました。これまで「リーダー=強く、決断力があり、引っ張る存在」というイメージが強かった一方で、近年では「共感」「対話」「調整」といった、より柔軟で人間的なリーダー像が求められています。高市首相の誕生は、まさにその時代の変化を象徴しているのではないでしょうか。医療や介護の現場においても、“共感型リーダーシップ”の重要性は増しています。上からの指示で動く時代から、チームの意見を取り入れ、個々の状況に寄り添いながら決断するスタイルへと変わりつつあります。現場に求められるのは「聞く力」「調整力」「支える力」です。若手が安心して意見を出せる環境を整え、多職種で情報を共有し、同じ方向を向く。こうした姿勢こそ、現代のリーダーに求められる「共感を軸にしたリーダー像」であるように思います。

この“共感”という視点から、自然に“共存”というテーマも見えてきます。先日、あるテレビ番組で「クマと共存する国」が紹介されていました。アラスカ南部のコディアック島には、世界最大のヒグマ「コディアックブラウンベア」が生息しています。人間とクマが同じ島で互いの領域を尊重し、適度な距離を保ちながら生活している姿が印象的でした。そこには「人間が自然を支配するのではなく、共に生きる」という価値観が根付いています。一方、日本ではクマによる被害が深刻化しています。ここ数年、クマの生息域が人の生活圏に広がり、特に北海道や東北地方では人身被害が相次いでいます。日本に生息するクマは、北海道の「エゾヒグマ」と本州の「ニホンツキノワグマ」の2種類です。かつて九州にもツキノワグマが生息していましたが、環境省は2012年に「九州地域での絶滅」を発表しました。ただ、北九州市に近い山口県下関市では近年も目撃情報が相次いでおり、自然と人との距離が確実に近づいていることを感じます。クマが人里に下りる背景には、シカやイノシシとの食料競争、里山管理の低下、人が捨てたゴミの味を覚えたことなど、人間社会の影響も大きいとされます。しかしクマは森の木の実を食べ、その種を運ぶ“森を育てる存在”でもあります。一方的に排除するのではなく、自然とどのように共存していくのかを考えることが、いま私たちに求められているのかもしれません。

“共存”という考え方は、自然との関係だけでなく、人と人、組織と地域のつながりにも通じます。互いの違いを認め、尊重し合いながら共に生きる社会。高市政権が象徴する“多様性と共感の時代”は、まさにその理想へ向けて、私たち一人ひとりに問いを投げかけているのではないでしょうか。

さて、最後に少し私事ですが、我が家の家族の一人であるサブローは、今年9歳を迎えるトイプードルです。穏やかな性格で、家族の中心にいつも静かに寄り添ってくれています。忙しい日々の中でも、サブローのまなざしや仕草に癒され、改めて“共感”や“寄り添う”ことの大切さを感じています。これからも、サブローと共に穏やかな時間を大切に過ごしていきたいと思います。

令和7年11月タイムナウ 臨床工学技士長 岡本威志

メニュー

インフォメーション

・診療時間

午前 8 : 30 ~ 12 : 30

午後 14 : 00 ~ 17 : 30

※リハ科のみ午後診察時間は12:50~17:30

・休診日

日曜日・祝日

水曜日午後(リハ科のみ診察)

土曜日午後(リハ科のみ診察)

〒870-1121大分市大字鴛野118番地の1

0570-071277